ブログ

令和6年度中堅教諭等〔前期〕資質向上研修講座(第3回)を実施しました

6月25日(火曜日)に令和6年度中堅教諭等〔前期〕資質向上研修講座(第3回)を実施しました。

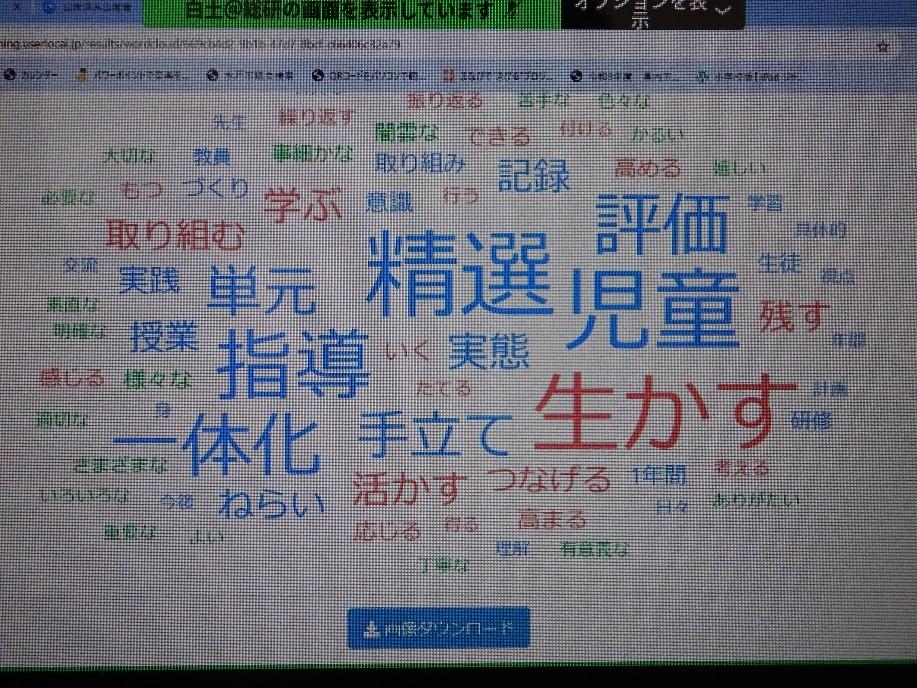

昨年度の受講者である市内小中学校3名の先生に実践発表をしていただきました。受講者は,実践発表を聞き,「今後の自身の授業実践の見通しがもてた」「同じような悩みを持っていたので参考になった」「子どもの様子を見取って,手立てを考えることの大切さを改めて感じた」等,感想をもつことができました。

後半は教科別に分かれ,授業作りのための教科別研修ラフスケッチをもとに,グループワークを行いました。受講者同士の意見交換を行い,指導主事からの助言等も生かして,指導と評価の一体化を意識した授業改善について考えました。

研修を受講した先生方には,今回の研修で学んだことを,今後の学習指導に生かしていただきたいと思います。

令和6年度新規採用教員〔初任者〕研修講座(第4回)を実施しました

6月13日(木曜日)に令和6年度新規採用教員〔初任者〕研修講座(第4回)を実施しました。

全体研修では教員としての指導力について,教科別研修では「授業づくりの実際」として,学級の実態からどのような手立てが必要か,先生方同士でアイデアを出し合い,授業づくりのイメージを膨らませていました。その他にも,グループ協議の中では,先生方が普段の授業の中で抱えている悩みを共有し,互いに改善方法を考え伝え合う様子が印象的でした。

令和6年度新規採用教員〔3年次〕研修講座(第1回)を実施しました

5月24日(金曜日)に令和6年度新規採用教員〔3年次〕研修講座(第1回)を実施しました。

情緒的・評価的・情報的・道具的サポートを生かした「学級活動」の授業づくりについて講義を行いました。後半のグループ演習では受講者が教師役と児童生徒役に分かれ,模擬学級会を行いました。話合いの中で合意形成を図るためには教師のどのような働きかけや発問が有効か,それぞれの役の立場で考えながら模擬学級会を進めていました。

研修を受講した先生方には,研修で学んだことをこれからの実践に生かしていただきたいと思います。

令和6年度新規採用教員〔初任者〕研修講座(第3回)を実施しました

5月16日(木曜日)に令和6年度新規採用教員〔初任者〕研修講座(第3回)を実施しました。

教科別研修の1回目となる今回は,教科指導の基礎基本として,教科別研修で身に付けたい資質能力や専門的要素について研修いたしました。受講者からは「今まで,教科書どおりに授業を行っていたが,単元の目標に合わせて考えて行くことの大切さが学べた。これからは目指す児童像を明確にして,授業準備をしていきたい。」という声もありました。

次回の初任者研修は,2回目の教科別研修を行います。

令和6年度中堅教諭等〔前期〕資質向上研修講座(第1回)を実施しました

5月14日(火曜日)に令和6年度中堅教諭等〔前期〕資質向上研修講座(第1回)を実施しました。

いじめと不登校への対応及びアセスメントを生かした集団づくりについての講義を行った後,各グループに分かれて話合いを行いました。「させる指導ではなく,支える指導をしていく意識を常にもち,日々の授業や生活指導を行っていきたい。」という受講者の声もありました。

研修を受講した先生方には,今回の研修で学んだことを,日常における指導に生かしていただきたいと思います。

令和6年度新規採用教員〔初任者〕研修講座(第2回)を実施しました

5月2日(木曜日)に令和6年度新規採用教員〔初任者〕研修講座(第2回)を実施しました。

生徒指導・教育相談の意義と進め方についての講義を行った後,小・中学校ごとに分かれ,教育相談のロールプレイを行いました。研修の最後には,学級経営研修を行いました。「ロールプレイの中で,子ども目線での体験ができたことで新しい気付きがあり,とても良い研修となりました。」という受講者の声もありました。

次回は,教科指導の基礎基本として,教科別研修で身に付けたい資質能力や専門的要素について研修いたします。

令和6年度新規採用教員〔初任者〕研修講座(第1回)及び新規採用事務職員研修 開講式を実施しました

4月25日(木曜日)に令和6年度新規採用教員〔初任者〕研修講座(第1回)及び新規採用事務職員研修 開講式を実施しました。

令和6年度は,小学校教諭36名,中学校教諭23名,事務職員2名の合計61名でのスタートです。教育長あいさつをはじめ,水戸市の特色ある教育及び教職員の服務と心構えについての研修,ダイバーシティ推進課による講話及びグループワークなどの演習を行いました。

今後も,初任者の先生方に充実した研修を行っていきますので,よろしくお願いいたします。

令和5年度新規採用教員〔3年次〕研修講座(第4回)を実施しました

2月15日(木曜日)に令和5年度新規採用教員〔3年次〕研修講座(第4回)を実施しました。

受講者は,グループに分かれて学級活動の実践発表及び授業づくりに関する協議を行い,その後全体で,特別活動及び3年間の新規採用教員研修について振り返りました。

3年次の皆様には,3年間の新規採用教員研修から学んだことを,今後の授業や学級経営に生かしていただきたいと思います。

令和5年度新規採用教員〔2年次〕研修講座(第4回)を実施しました

2月8日(木曜日)に令和5年度新規採用教員〔2年次〕研修講座(第4回)を実施しました。

受講者は,グループに分かれて道徳科の実践発表及び授業づくりに関する協議を行いました。協議の中では,発問や板書の構成等について意見を交換し合い,全体でもアイデアを共有することができました。

2年次の先生方には,1年間の研修で学んだことを生かして,どのような授業をすべきか構想し,実践していただきたいと思います。

令和5年度中堅教諭等〔前期〕資質向上研修講座(第8回)を実施しました

2月6日(火曜日)に令和5年度中堅教諭等〔前期〕資質向上研修講座(第8回)を実施しました。今回は降雪のため,オンライン形式での開催となりました。

受講者は,各教科に分かれて実践発表及び質疑応答を行いました。研修の最後に,全体で振り返りを行いました。

1年間研修で学んだことを,今後の授業づくりに生かしていただきたいと思います。