ブログ

最新の記事

過去の記事

第2回作陶教室(野焼き)を行いました。

7月1日(月曜日)

昨日から天候のことでご心配をおかけした作陶教室は,あいにくの雨模様の中ではありましたが,伊藤瓢堂先生と魁の会のみなさんのご協力で無事実施することができました。

では,実際の様子を一部ご紹介します。開会行事の後,伊藤瓢堂先生が4月に山形に持ち帰られて形を整えてくださったみんなのご飯茶碗としばらくぶりの再会です。それを野焼き場に運びます。いよいよ火起こしですが,そのころになって空から大粒の雨が…。最初の,そして最大の難関は『まいぎり』による火起こしでした。先の運動会炬火リレーでは見事に火が起こせたのですが,今回はそうはいきません。何しろテントの周囲は篠突く雨!湿度が高いのです。せっかく煙があがって火種ができてもその先がうまくいきません。子どもたちは何度も何度もがんばりましたが…やがて火起こしに使う木材が底をつき,最後の1セットとなって…。それでもあきらめなかった上大野の5,6年生!ついに最後の最後で火種から火を育てることに成功!火種をかごに移し,息を吹きかけて炎を育ててくださったのは魁の会のお二人でした。わきあがる歓声のなか,トーチに移した上大野の火が,野焼きの藁束に点火され,ついに野焼きが始まったのです。

点火に成功した後は順調でした。みんなで薪をくべて焼きあがりを待ちます。途中茶碗の色の変化について伊藤瓢堂先生からお話しをいただき,理科の実験を思い出したり,温度を実際に測定したり…。炎を見つめ,様々なことを学んでいきます。途中,学年ごとに理科室に移動し,竹を削って自分用の箸作りも行いました。慣れない小刀での作業でなかなか難しかったようですが,世界に一組だけの竹箸です。ご飯茶碗とともに12月のご飯を食べる会で活躍することでしょう。また,4月に伊藤瓢堂先生に紹介していただいた,日本の伝統文化の一つ,『日本刀』の実際の切れ味を今回は見せていただくことができました。日本刀を鍛える際にも粘土が使われることや日本刀の持つ「美」のすばらしさ,命を守るための日本刀の精神など,実演とともに貴重なお話をいただきました。午後には雨も上がり,焼きあがった飯茶碗を前に6年生が自作の俳句を発表します。今回もなかなか見事な俳句でした。一つ一つの飯茶碗は、仕上げの段階で松の葉や藁を置くことで,皆少しづつ違う景色の作品になりました。伊藤瓢堂先生,魁の会のみなさん,そして保護者のみなさんのおかげで「野焼きの会」は大成功のうちに幕を閉じることができました。

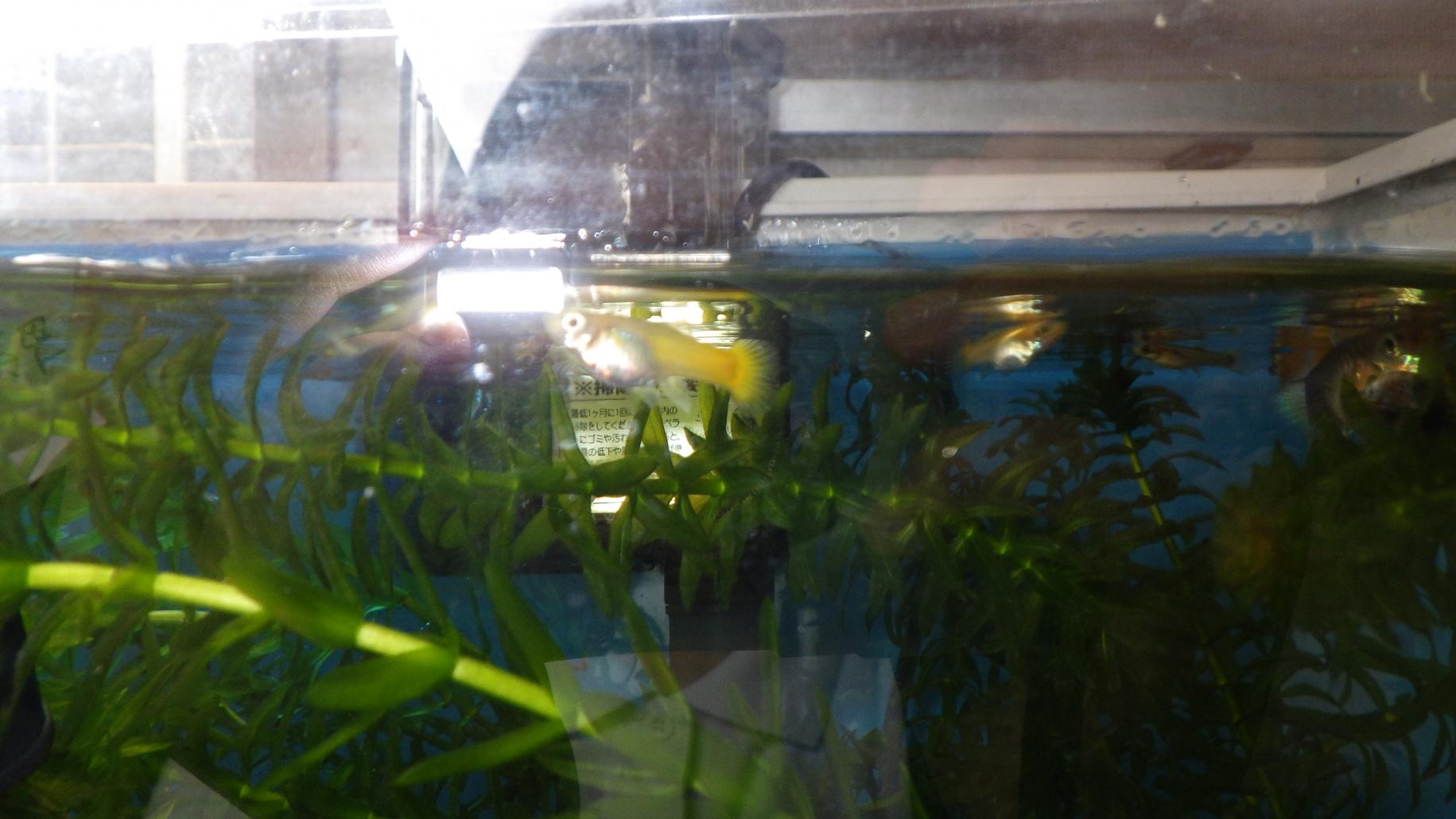

上大野水族館のグッピーたち…元気です!

6月28日(金曜日)

今日は,昇降口に展開している『上大野水族館』のグッピーについて紹介します。いつも世話をしてくれている5年生が写真を撮ってくれました。うまれたばかりで小さかった稚魚たちがだいぶ大きく育って,親と同じように鮮やかな色をまとい始めています。また,その後生まれた小さな小さな稚魚もいます。ますますにぎやかな水族館です。

7月1日の作陶教室(野焼き)について関係者の皆様へ

7月1日(月曜日)に予定しております,5・6年生が参加する作陶教室(野焼き)ですが, 現時点の天気予報を確認し, 予定通り実施することといたします。なお,小雨等の心配がありますので, お子さんには雨具やタオル等を持参させてください。どうぞよろしくお願いします。

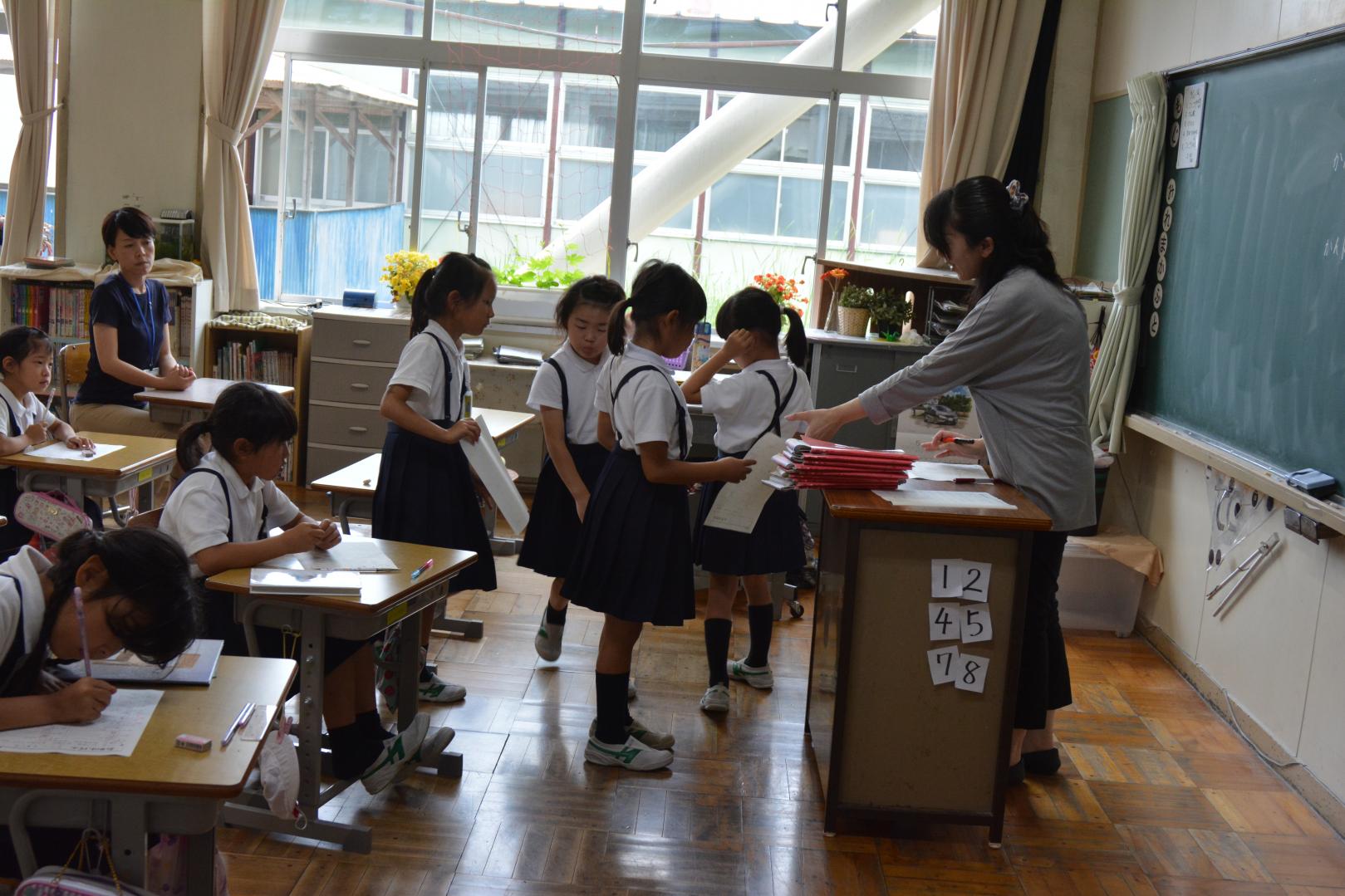

親子歯みがき教室,授業参観を行いました。

6月27日(金曜日)

1年生が,授業参観で親子歯みがき教室を行いました。6才頃に生えて来くる,第一大臼歯についてその大切さについて学びました。親子で歯の様子を観察したり,学校歯科医の先生に一人一人丁寧に検診をしていただき,歯みがきのアドバイスをお聞きして,自分の歯を大切にする思いを高めることが出来ました。

2年生は図工です。カッターナイフを使っていろいろな線を切る練習を進めていました。上手くできたらそれを生かした作品作りに取り組みます。3,4年生は体育館でポートボールです。2チームに分かれてそれぞれに『パスパス作戦』と『ダミー作戦』を考えて工夫した試合を行ったようです。5年生は学級活動。1学期の生活を振り返って「されてうれしかった行動」と「されていやだった行動」について話し合いました。何気無い一言が友達には色々な形で影響すること,思春期の入り口に立つ子どもたちは改めて考えたようです。6年生は秋の校舎お別れ会への中間発表として「上大野小学校のよさ」についてグループごとに発表しました。先日来取り組んでいたタブレット端末でのまとめはこのときのためだったのです。授業参観においでいただいていた学校運営協議会委員さんの中に,本校を卒業された大先輩の方が何人かいらっしゃって,タブレットに載った昔の校舎の映像について貴重なお話を伺うことができました。6年生にとって思わぬ先輩との出会い。これをきっかけに次の展開が広がりそうです。

水泳学習たけなわ

6月26日(水曜日)

晴れて気温が上がった今日は、絶好のプール日和でした。3,4時間目は全学年で水泳学習です。大プールでは平泳ぎの練習に2人一組のバディ形式で熱心に取り組んでいました。1,2年生の小プールもにぎやかです。

保育園との交流会,タブレット端末,ピカピカタイム,音楽のつどいにむけて

6月25日(火曜日)

今日もいろな出来事がありました。まずは1年生の保育園交流会の第1回目。ユーアイ保育園さんとの交流です。先日昇降口で試していたシャボン玉は,ここで大活躍したようです。1年生12名,元気に戻ってきました。暑さに負けず何かやり遂げた満足感でいっぱいの様子。次回も楽しみです。

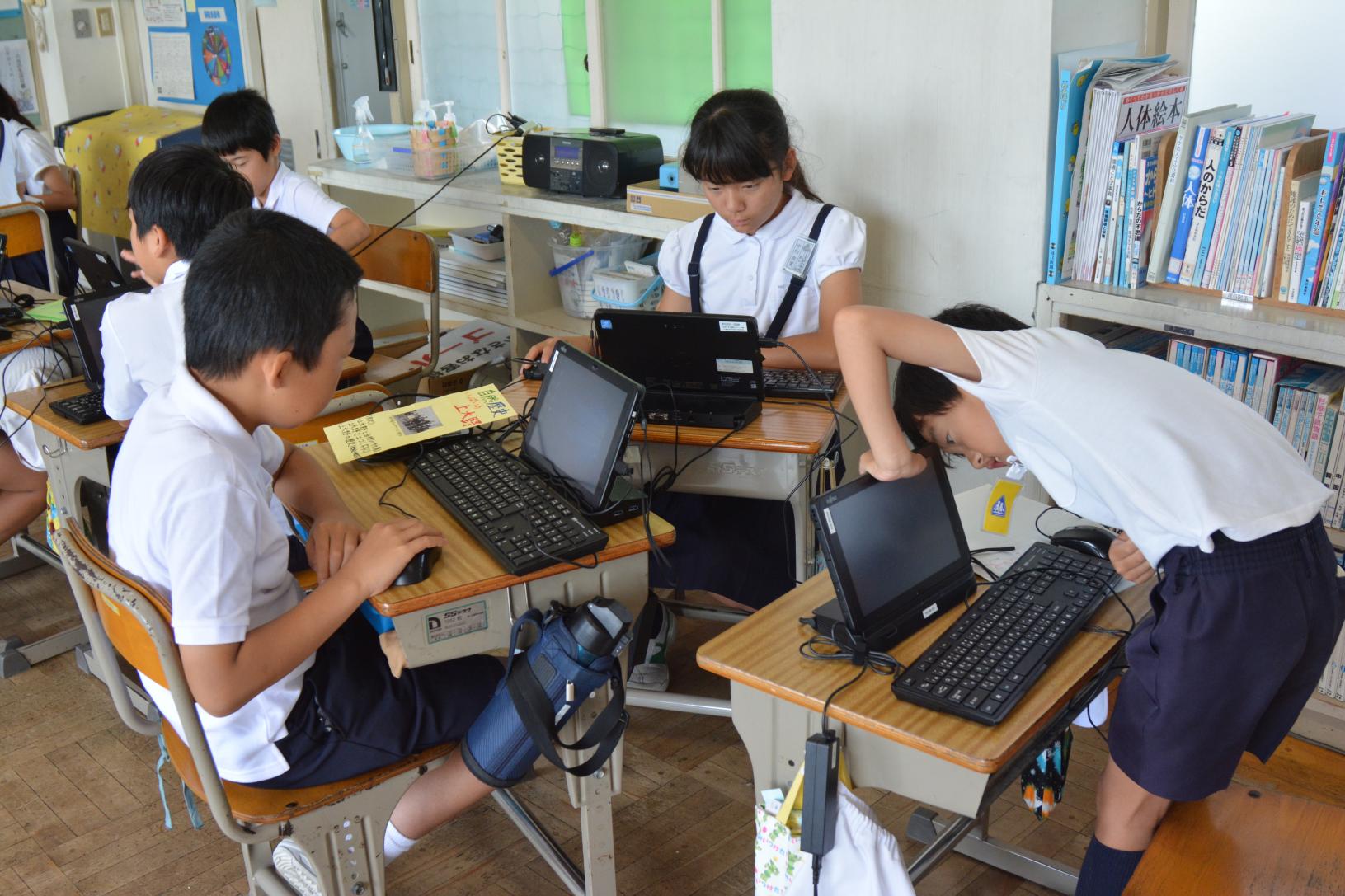

次はタブレット端末を活用している6年生の授業の様子です。国語で上大野を紹介するパンフレット作りを進めている6年生。今日はグループになって何やらまとめています。最近,6年生は創立記念日に合わせて学校の昔の資料を探しています。それを写真データ化するのにもタブレット端末を利用しています。目的に合わせて上手に使いこなしている子どもたちです。

次は全校一斉,ピカピカタイム。このところの雨と今日のような陽気でぐんぐん育つ雑草たち…。毎朝何人ものボランティアがフォークサクサク作戦に参加していますが,なかなか手ごわい相手です。暑さが心配な校庭でしたので,熱中症測定器で気温や湿度を測定しながらの作業でしたが,みんな集中して取り組んでいました。手前の畑ではサツマイモが順調に育っています。

最後は5時間目に行われた「音楽のつどい」にむけた全校練習です。体育館での音合わせとダンスチームの動きの確認です。まだまだ満足のいくレベルではありませんが,きれいなハーモニーになりそうです。自信をもってがんばっていきましょう。

カイコの飼育箱に変化が!

6月24日(月曜日)

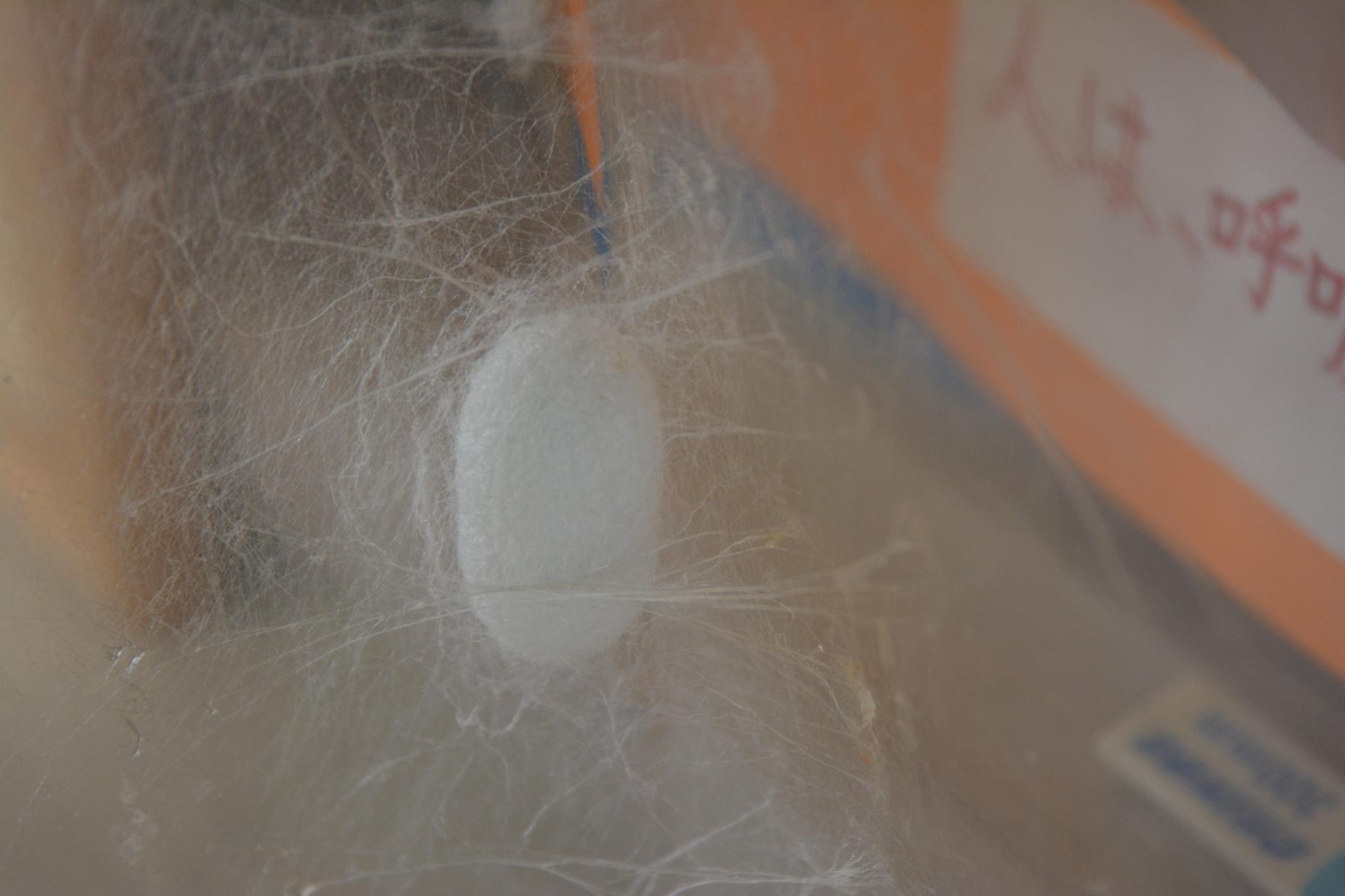

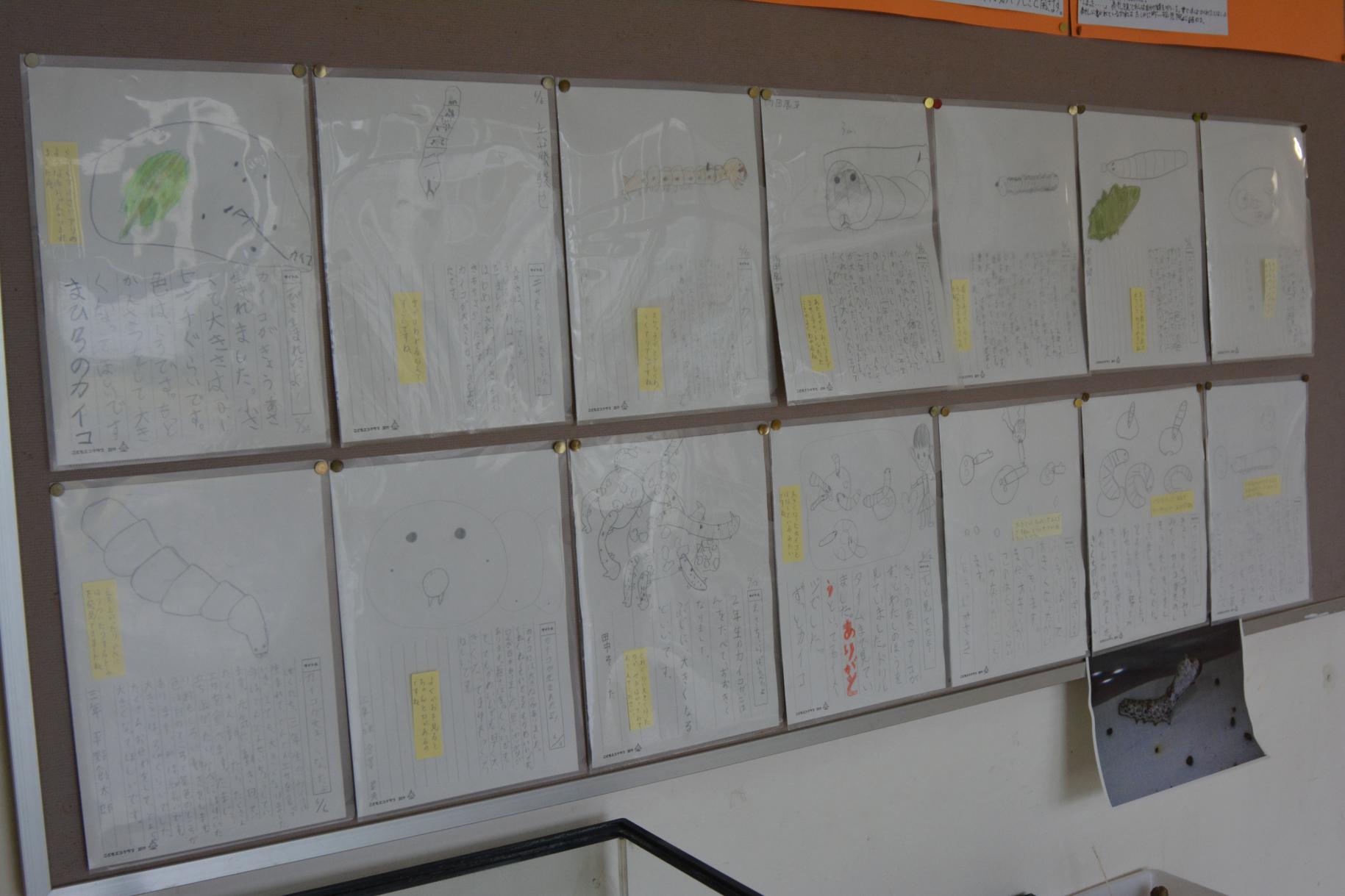

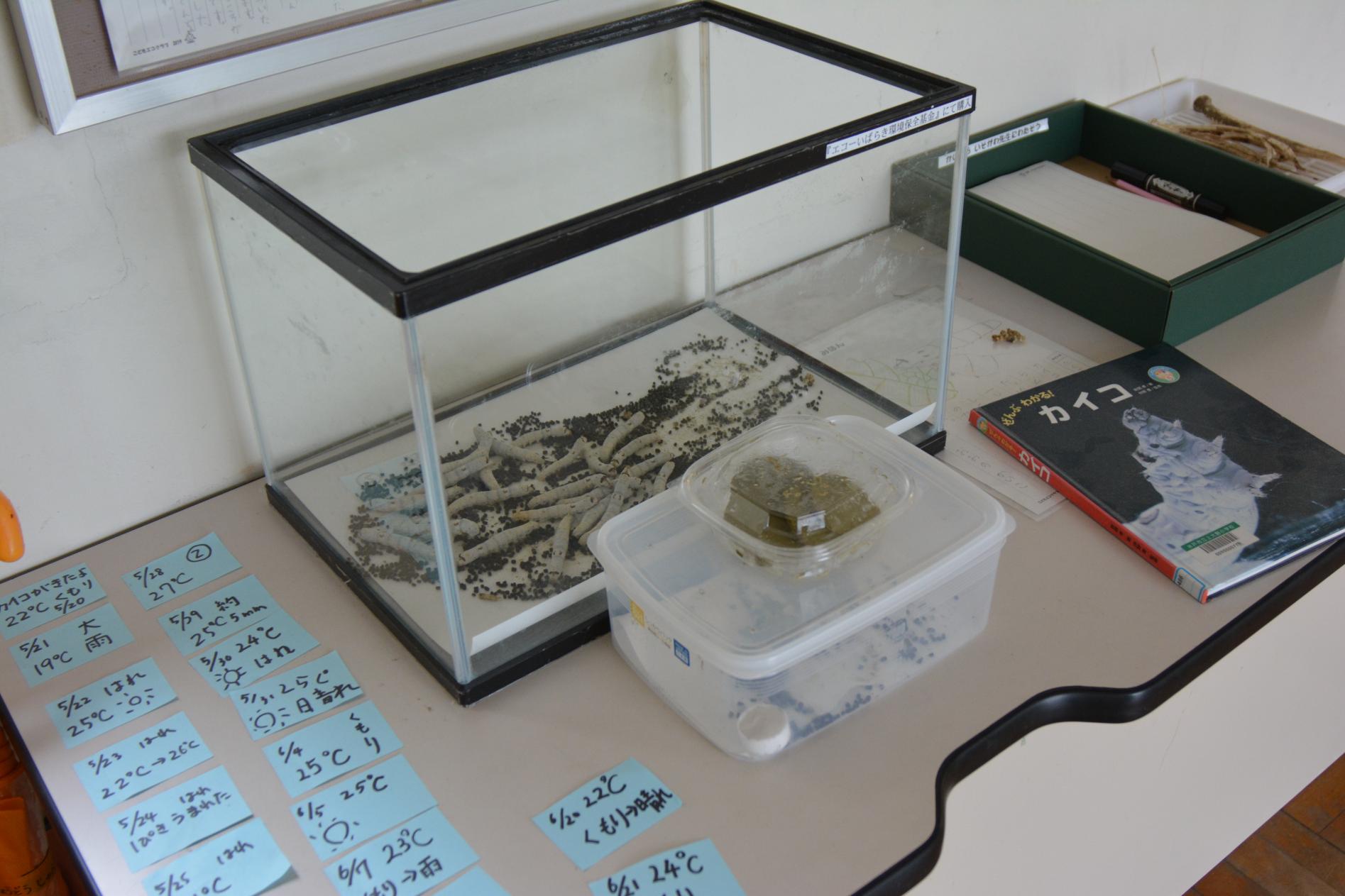

先週末にお知らせしていたカイコたちですが,予想通りほとんどの教室で繭を作り始めている姿を見ることができました。特に2年生のカイコたちは,休み中にすべて繭になっていて驚かされました。前もって繭になりやすい部屋を作っておいたせいかもしれません。他のクラスでは飼育箱の天井付近で懸命に糸を出しているカイコや,体を反ってじっとしているカイコなど,様々な様子を観察することができました。昇降口にあるおおもとの飼育箱と,ゆっくり成長している4年生のカイコたちはまだのんびりと餌を食べています。この成長の差は研究のテーマになりそうです。カイコの神秘的な変化に目を丸くする1年生をはじめとして,みんなが自然の不思議を目の当たりにする喜びを感じています。

教室をのぞいてみると…

6月21日(金曜日)

今日は金曜日。今年度から毎週金曜日は短縮日課となっています。子どもたちは,いつもよりも短い朝の時間や中休みのリズムにも慣れて時間を守って生活しています。さて,少し教室の中をのぞいてみます。上大野小の教室には必ず生き物がいます。今年は4年生がツルレイシの苗をたくさん栽培し,各学年の教室にプランターをプレゼントしています。日当たりのよい窓際ですくすく伸びてやがてグリーンカーテンができそうです。また,各教室のカイコたちは順調に育っています。飼育箱を大きなものに取りかえるクラスが出てきました。3年生のカイコに比べて育ちが遅かった4年生のカイコたちも,4年生が餌や世話の仕方を工夫してぐんぐん大きくなり始めています。理科担当の職員の予測では,そろそろ繭を作り始めるカイコが出そうとのことです。月曜日の飼育箱が楽しみです。写真はいろいろな教室の様子です。授業に集中している子どもたち。それを見守る植物や生き物たち…。みんな元気です。

水泳学習2回目です。

6月20日(木曜日)

今日は,18日に続いて第2回目の水泳学習の日でした。本校の水泳学習は毎週2回,全校児童が一斉に行います。これも小規模校ならではの強みです。1,2年生約20名は小プール。3年生以上の約30名は大プール。それぞれゆったりと泳ぐことができます。そして全担任+数名のサポートスタッフがプールの内と外から見守りつつ指導にあたることができます。子どもたちは朝から「プールは入れるかなあ。」「先生,水温は?」などそわそわ…。今日は前回よりも水温が高く,ずいぶんたくさん泳げたようです。大プールでは2人一組のバディを組んでお互いに助け合いながら息継ぎの練習をがんばっていました。少し冷えた体を温めてくれる太陽のありがたさを感じながらの水泳学習…。これからどれだけ泳力を伸ばせるか楽しみです。

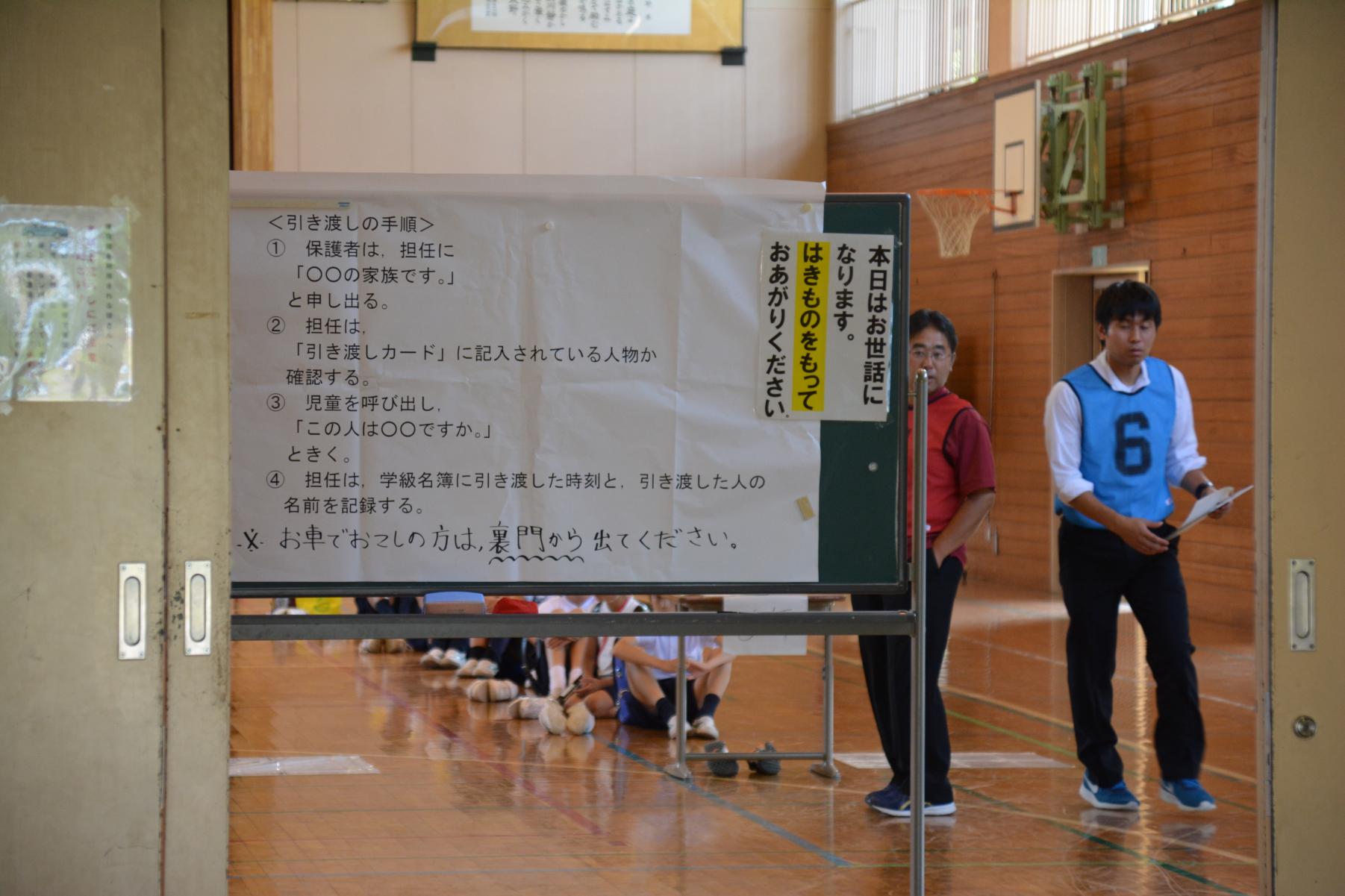

シャボン玉と1年生,引き渡し訓練を実施しました。

6月19日(水曜日)

昇降口から何やらにぎやかで楽しそうな声が…。1年生たちのシャボン玉です。たくさんのシャボン玉が青空に上っていきます。本当に楽しそうです。上手いものだなと思ってみていたら,普通のストローではないものを使っていました。なるほど!

午後は大雨と雷を想定した避難訓練・引き渡し訓練です。先日の震度4の地震の時は素早く机の下に避難できた子どもたちです。今回の避難も放送を聞いてスムースに体育館に移動することができていました。お迎えをお願いする保護者の方々には,訓練版緊急メールを送信しました。お迎えは大雨を想定していましたので,皆さん自動車で駆けつけてくださいました。校庭に入る時の流れもスムースで,引き渡し訓練は想定時間より早めに終了することができました。ご協力ありがとうございました。日本海側での大規模な地震の直後でもあります。ご家庭でもさまざまな災害を想定した避難の仕方など,ぜひお子さんと話し合って『いざ』というときに備えてください。

プール開き,サツマイモの苗植えを行いました。

6月18日(火曜日)

3,4時間目にプール開きを行いました。朝は曇り空で気温が少々心配でしたが,太陽が元気に顔を出してくれて,水温・気温の条件をクリア!待望のプール開きと第一回目の水泳学習を全学年で実施しました。各学年の決意発表,諸注意,4名の代表児童による模範泳…そしてみんなで流れるプールへ…。大小それぞれのプールで歓声が上がりました。元気な子どもたちをプールサイドから見守っていたのは,かつての大先輩たちの泳ぎを那珂川の水練場で見守っていた『水府流上大野水練場』の旗です。この旗は本校の宝物の一つです。「泳ぎの上大野」と呼ばれていた昔の先輩たちに倣って子どもたちはこれからの水泳学習をがんばります。

さて,お昼のキッズタイムでは,サツマイモの苗植えを縦割り班で行いました。先日収穫したばかりのジャガイモ畑を,中学年,高学年のみんなが整地して再びサツマイモが植えられる畑にしてくれています。サツマイモの苗を手にした6年生の班長さんが1年生たちに植え方を上手に教えて苗植えが始まります。上級生たちのアドバイスをしっかり聞いた班のメンバーたちが一斉に畑に入り,短時間で植え付けを終えることができました。秋の収穫が楽しみです。

メダカの観察第三弾です。

6月17日(月曜日)

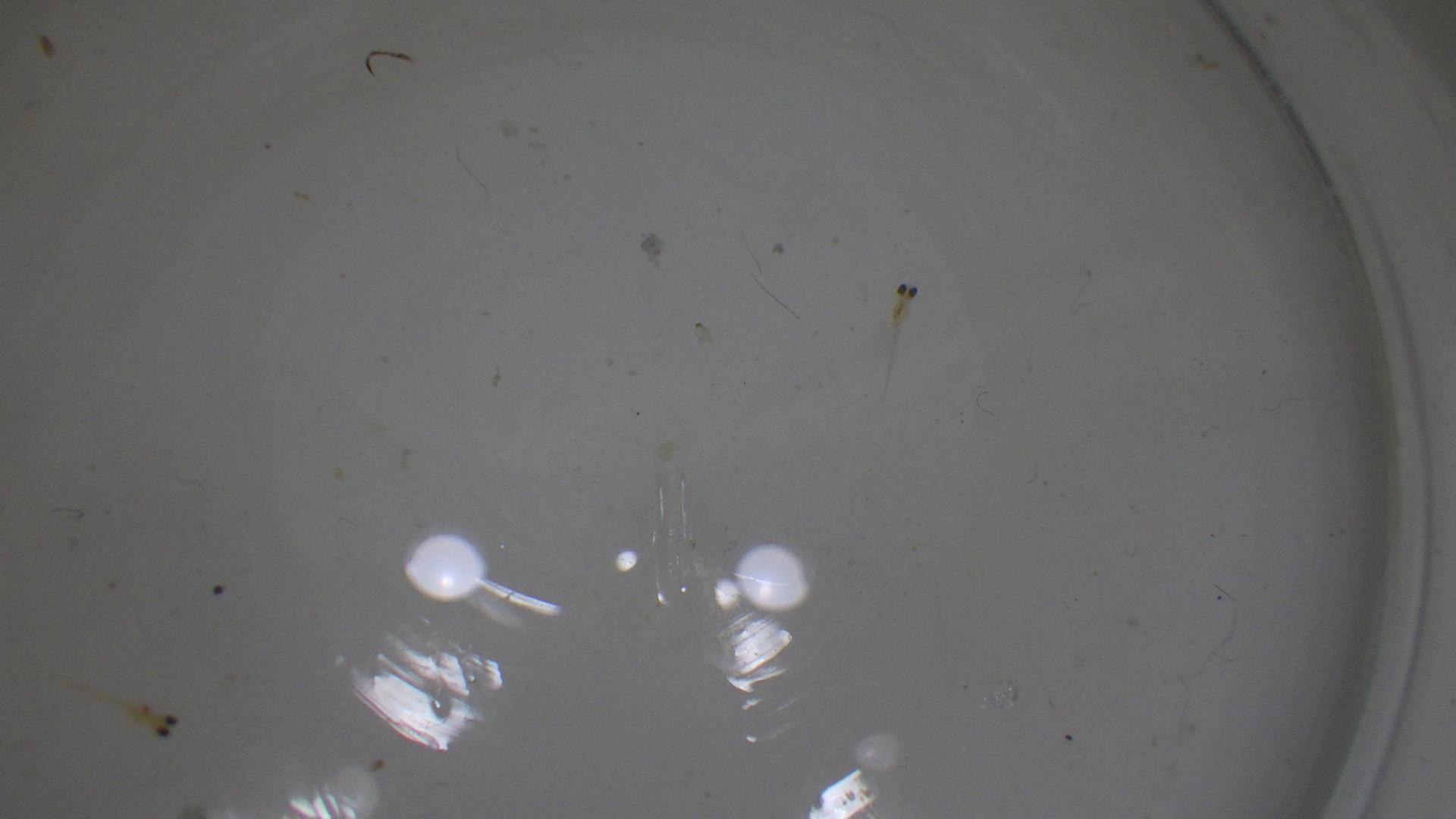

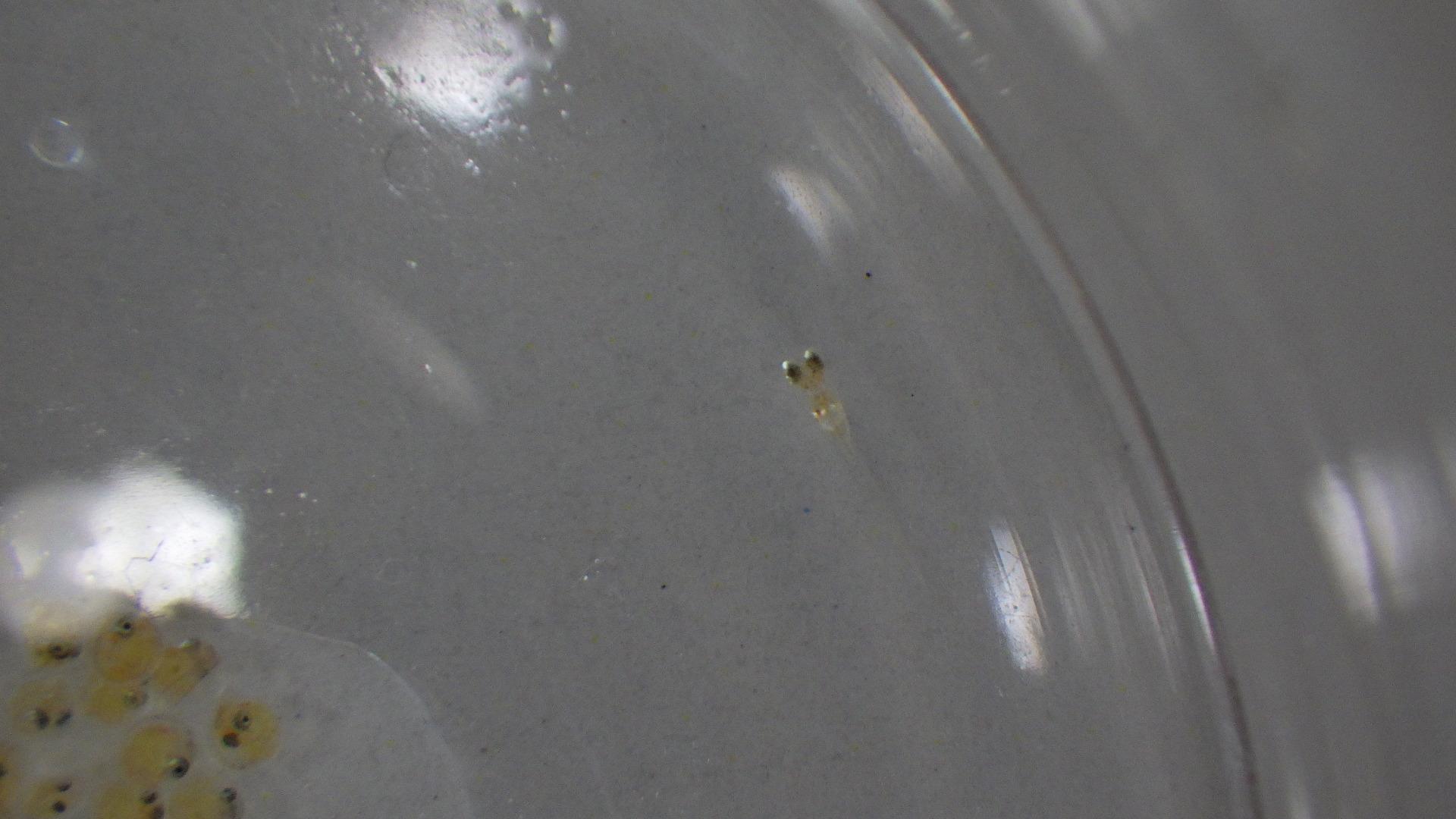

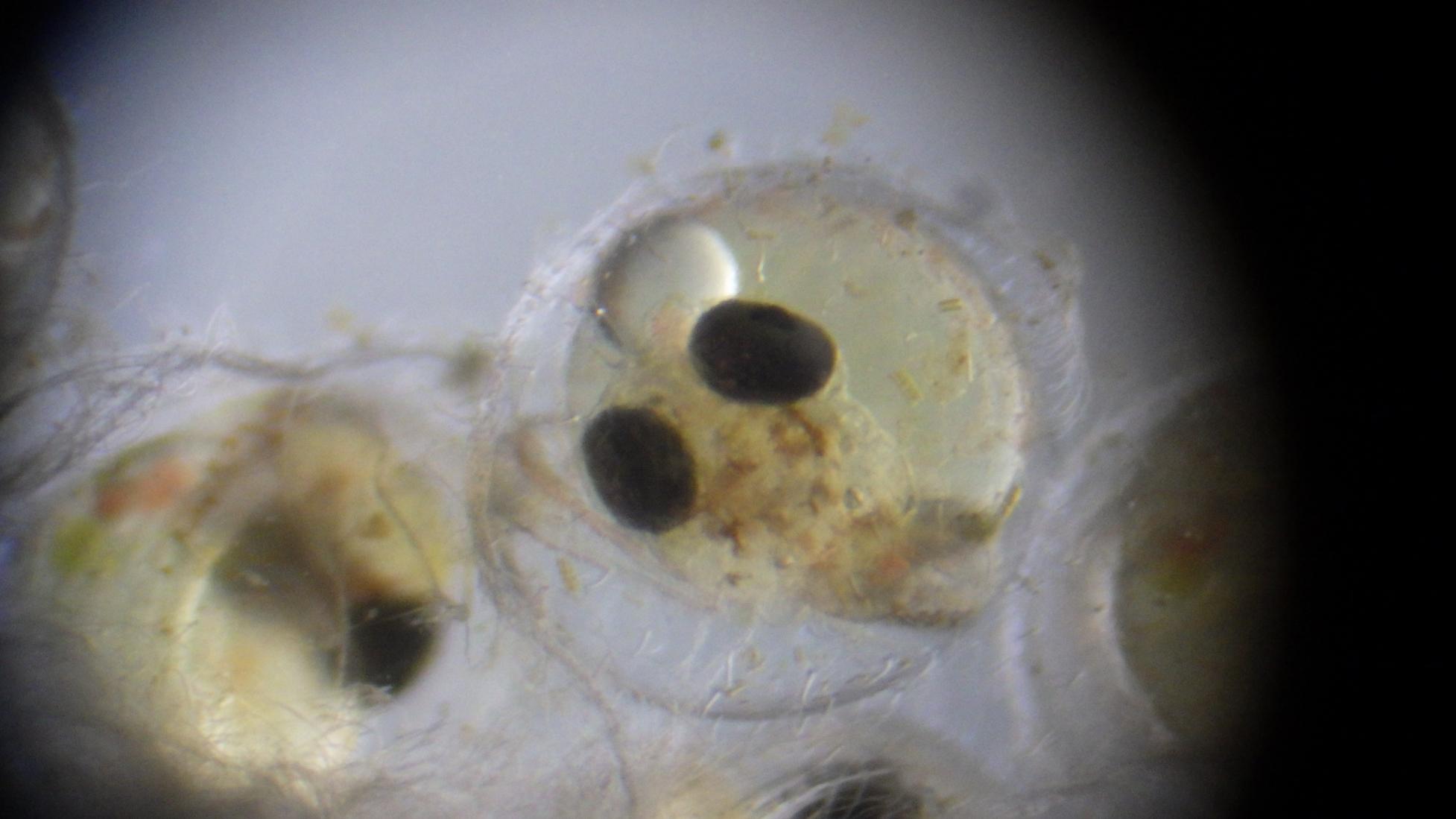

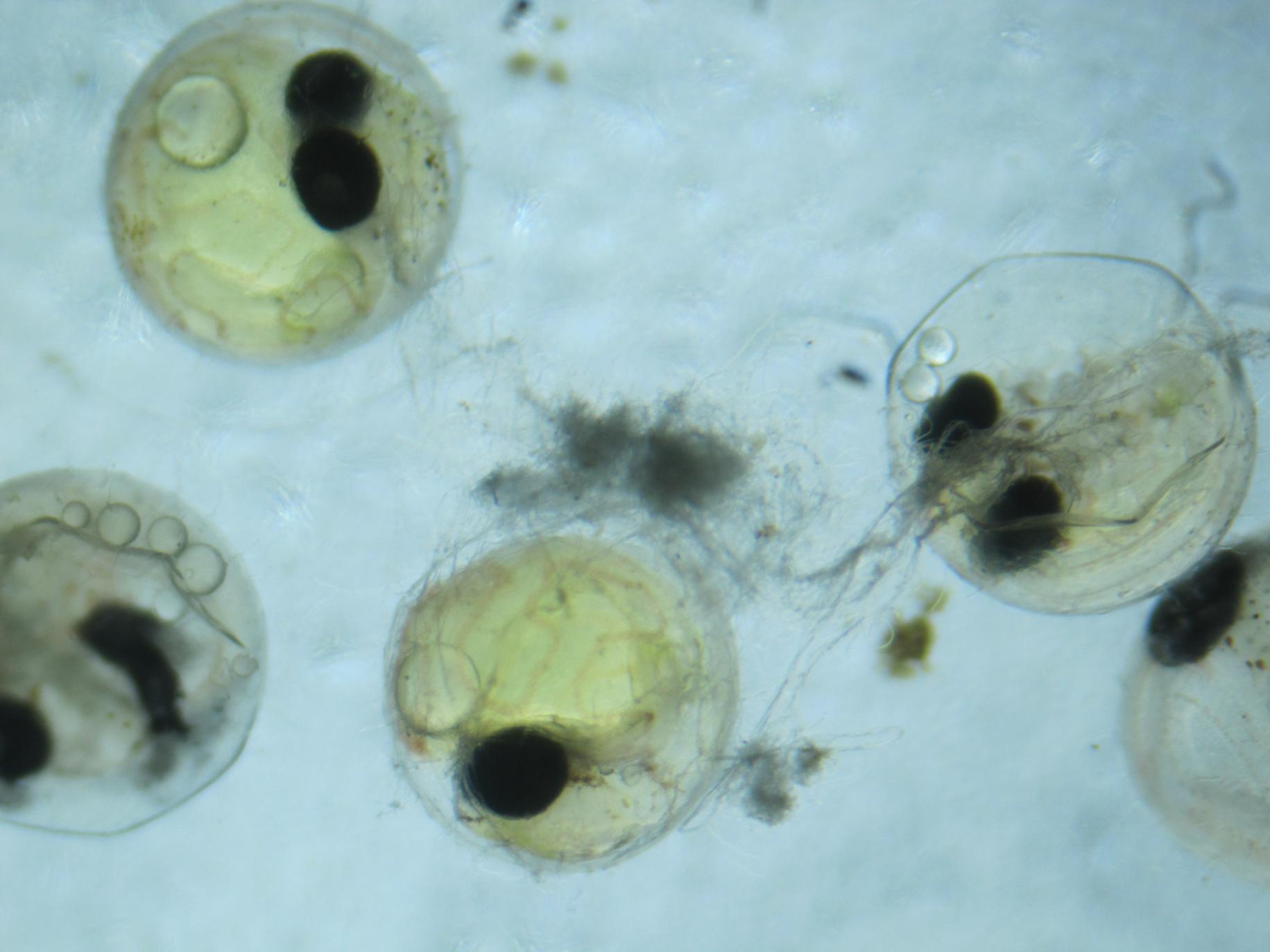

5年生の理科の授業(メダカの卵)シリーズ,第三弾! 今日は朝,ついに卵から生まれたばかりの稚魚の姿を捉えることに成功しました!!子どもたちはカメラの扱い方にも慣れて,顕微鏡の接眼レンズにカメラのレンズをうまくのせてシャッターチャンスを待ったり,カメラの拡大機能を利用して直接シャーレの直上にカメラを置いてみたり,さまざまな方法を試しながら挑戦していました。少人数で助け合い,互いにアドバイスしながら楽しそうにがんばっていました。

5年生が田植えを実施しました。午後はジャガイモの収穫です。

6月12日(水曜日)

5年生が地域の水田で田植えを行いまいた。昨年から校庭内の学校農園を畑に改修したため,今年もこれまで米づくりでご指導をいただいていた地域の方に水田をお借りしての田植えです。現場に到着して早速『田んぼの先生』にご指導をいただき,始めはおっかなびっくり水田に足を踏み入れます。少し肌寒い天候でしたが,作業にすぐに慣れて楽しく活動することができました。田植えが済んだら,一人ずつ感想発表。そして『田んぼの先生』にさまざまな質問をしました。先生は一つ一つ丁寧に答えてくださいました。これからの稲の成長が楽しみです。

さて,午後は学校農園のジャガイモ収穫です。春に植えたジャガイモを3年生から6年生で掘り出しました。予想以上の収穫量にみんな驚いていました。教育実地研修で茨城大学からきてくれた大学生にもたくさんお手伝いを頂きました。最後はみんなで記念撮影。収穫したものは6年生が1・2年生にもプレゼントしていました。みんなで上大野産のジャガイモを美味しく頂きましょう。収穫の終えた学校農園は次の植え付けに向けて整備していきます。次はいよいよサツマイモの苗を植えます。

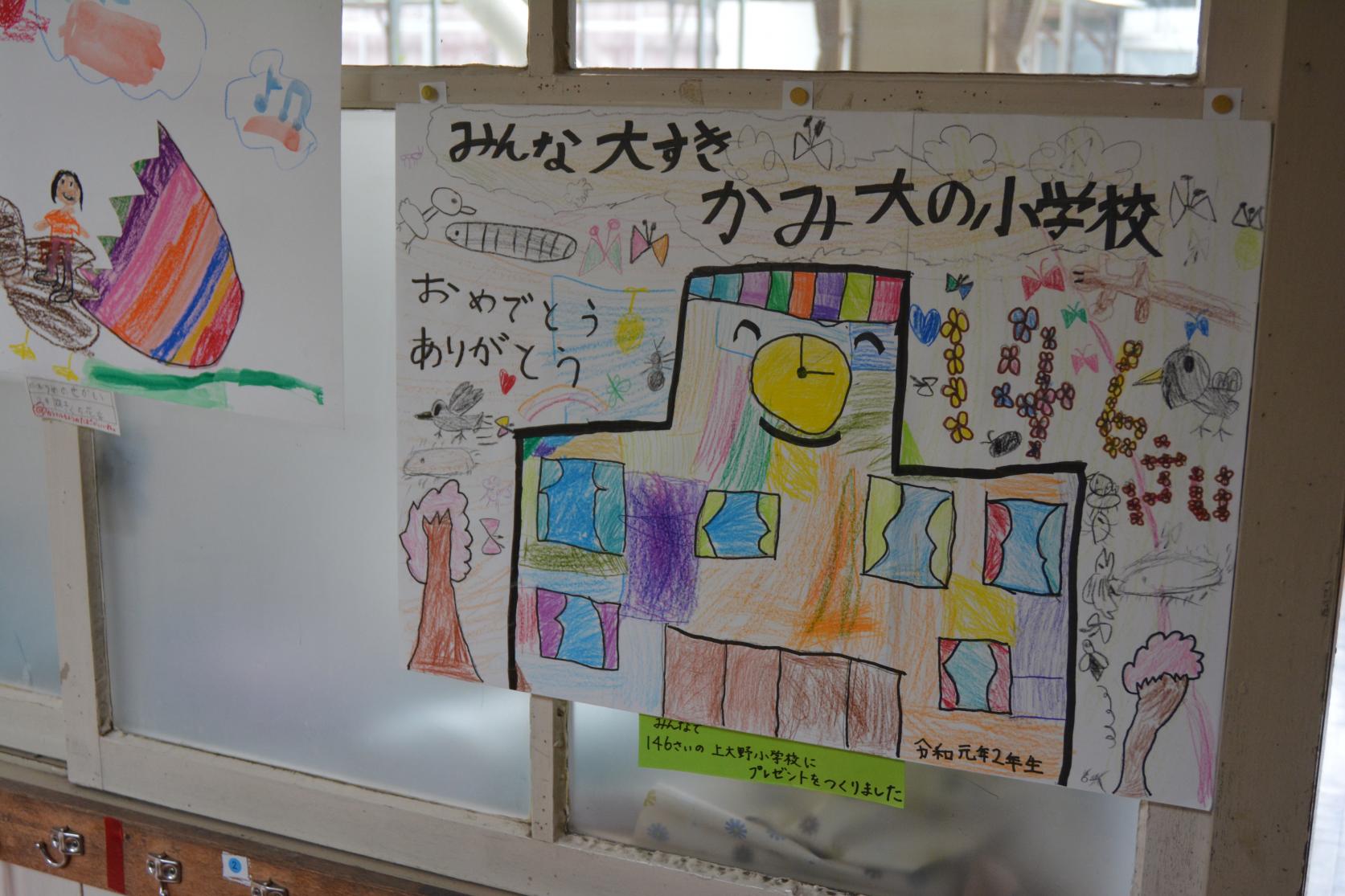

全校朝会を行いました。(特技発表と校舎の歴史について)

6月11日(火曜日)

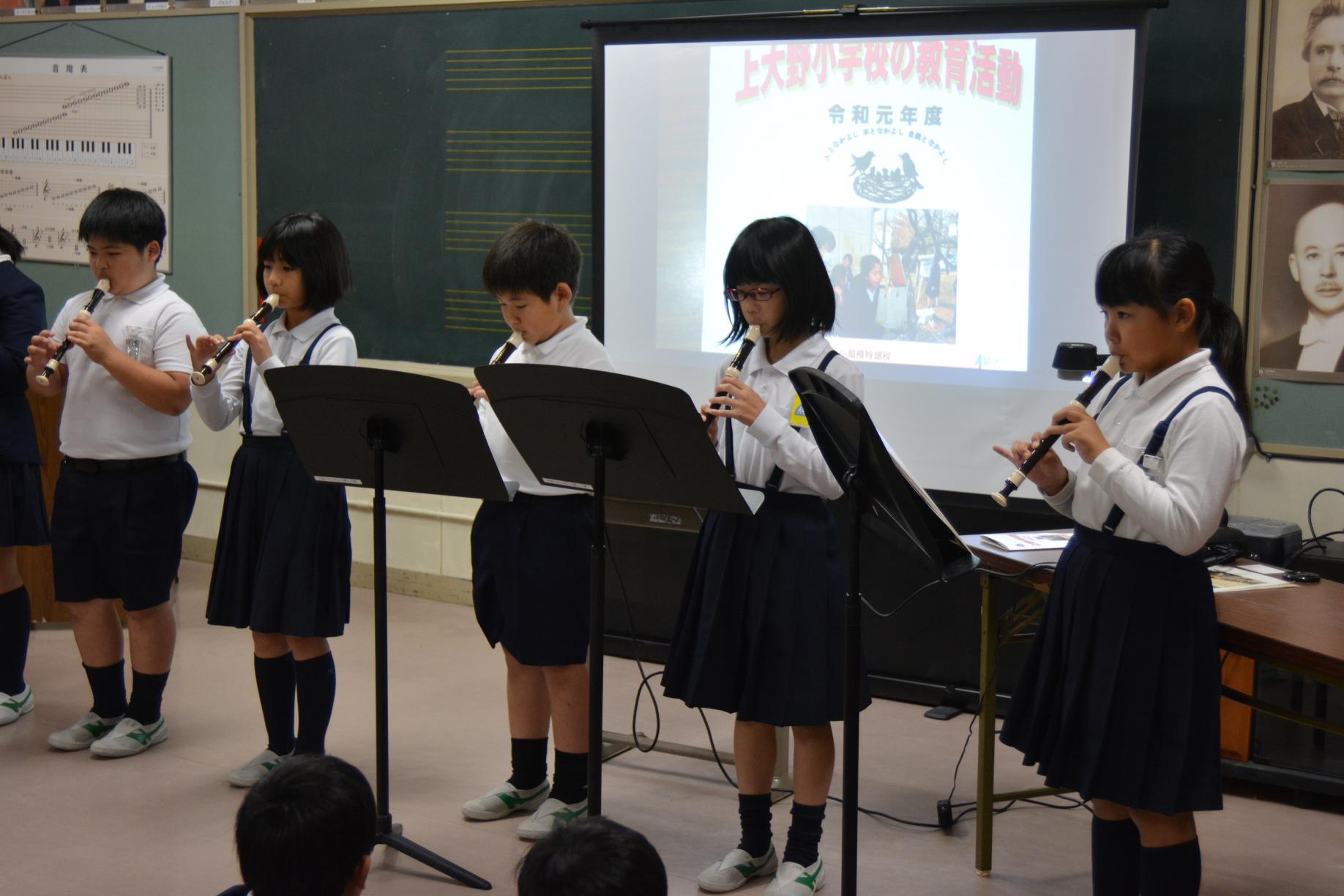

今日の全校朝会では,4年生全員と,5年生有志によるリコーダーの特技発表がありました。音楽の先生のピアノ伴奏に合わせてどちらも見事な演奏を披露してくれました。息の合った優しい音色に幸せな時間が流れました。次の朝会に何が出てくるか楽しみです。

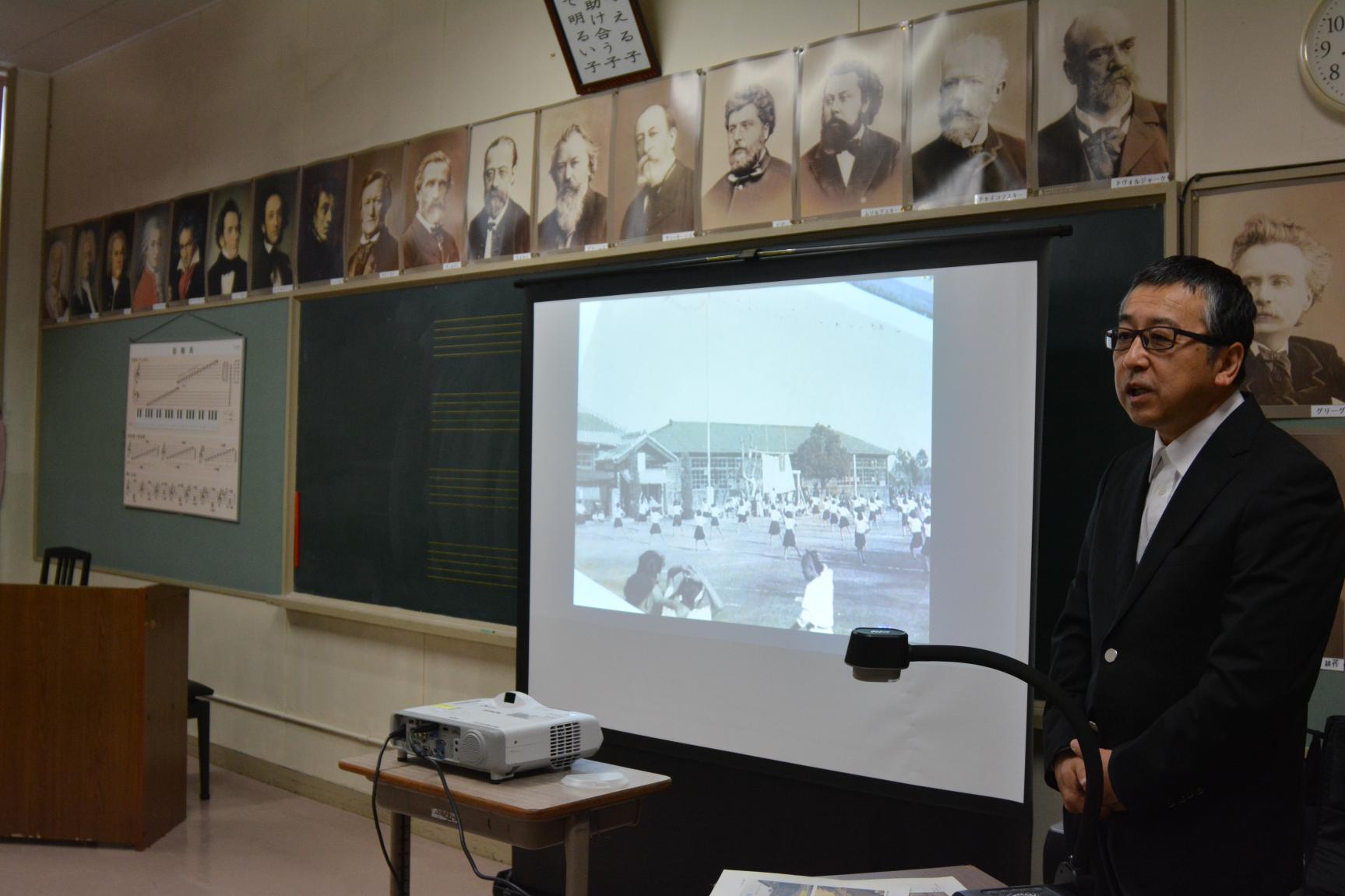

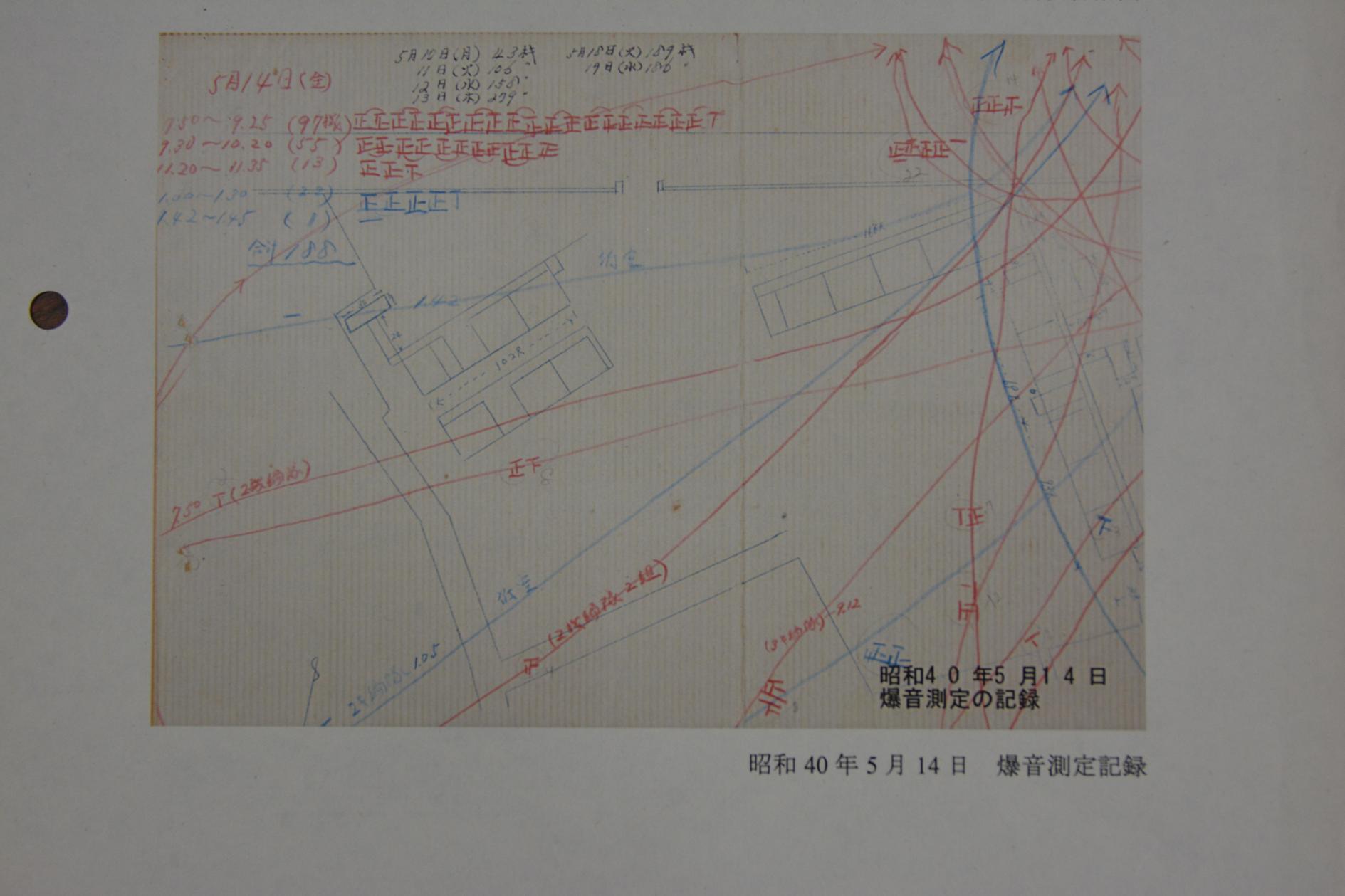

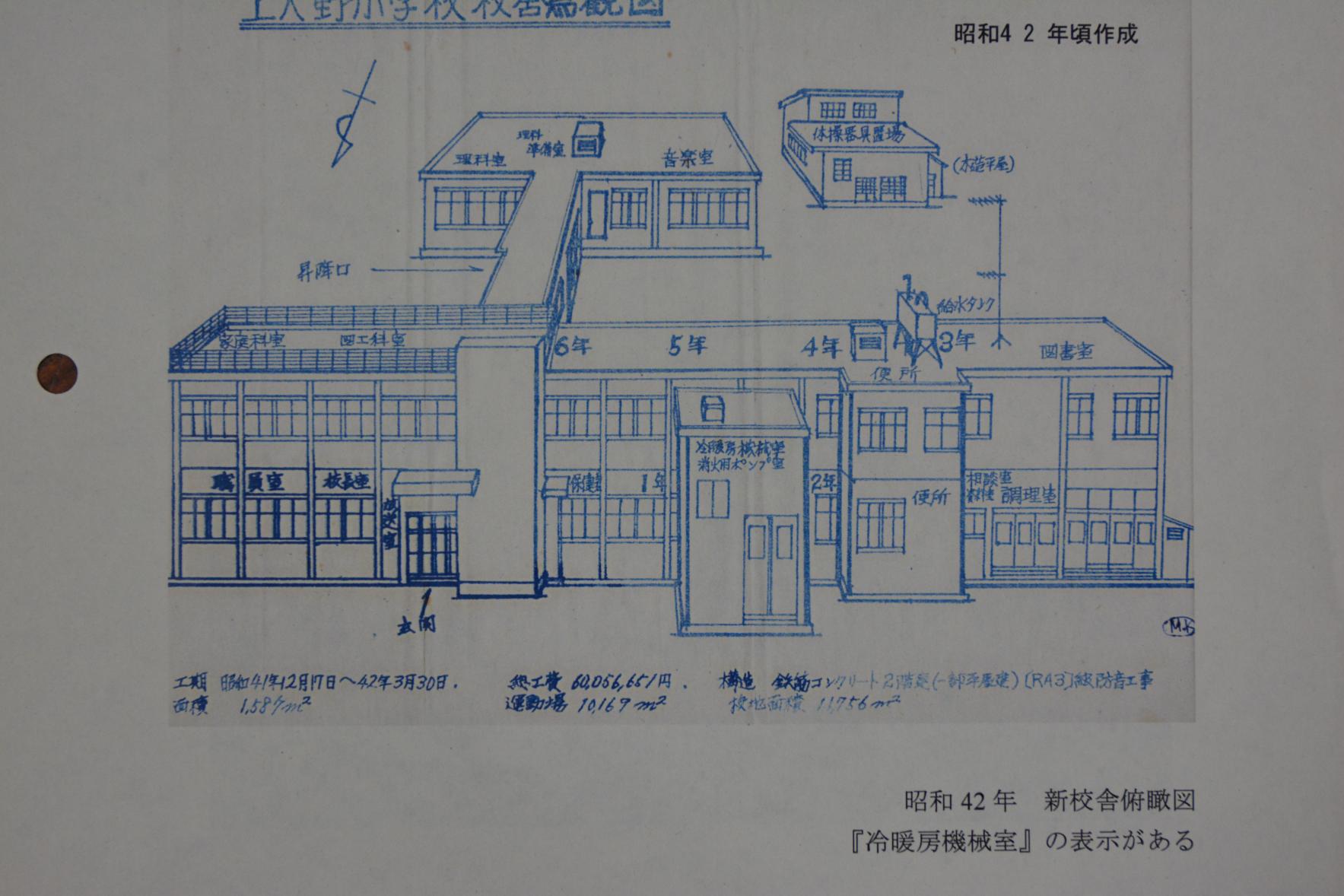

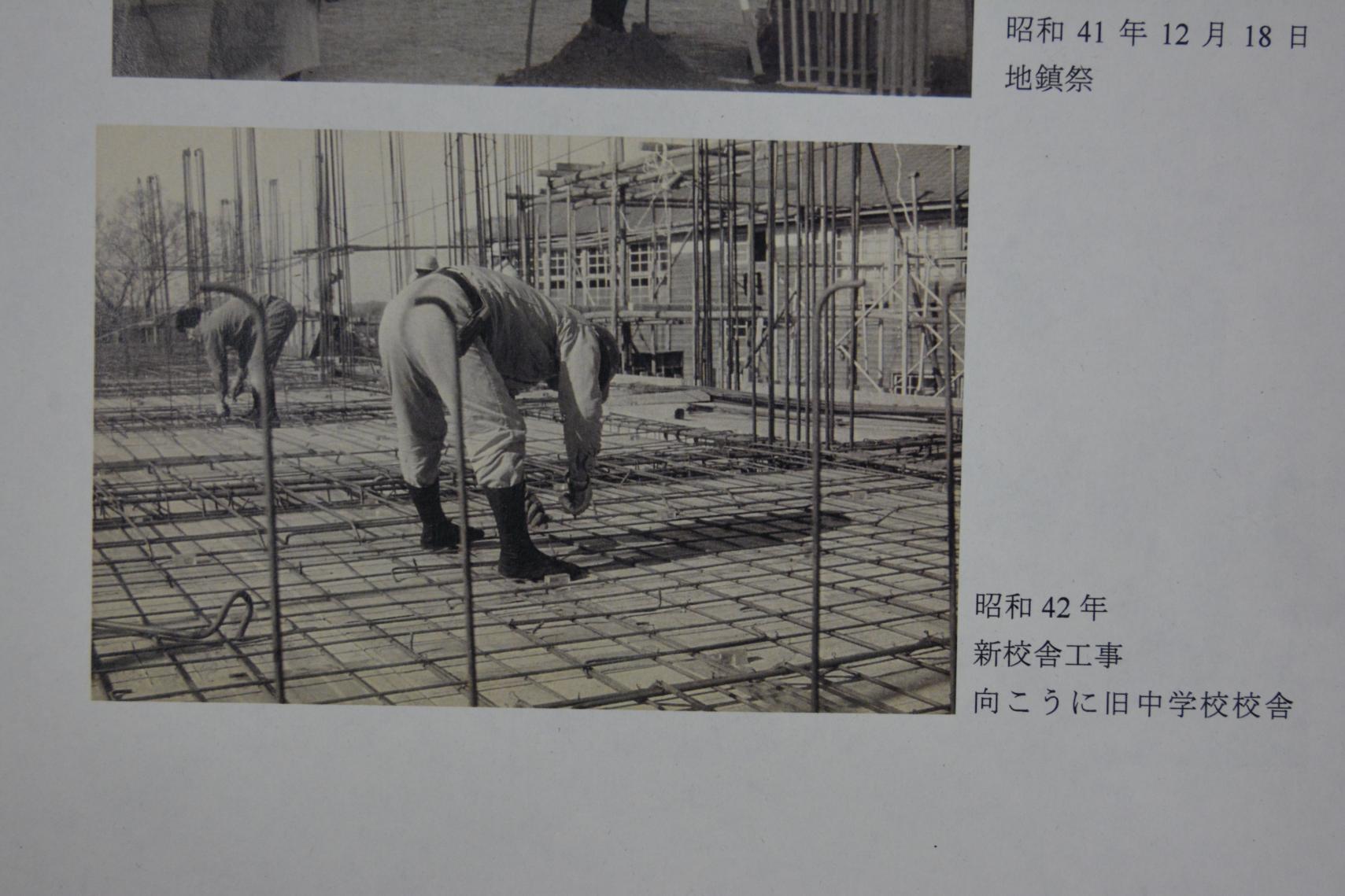

発表の後は,創立記念週間に合わせて上大野小学校歴史についての説明がありました。今年で創立146年目を迎えること。そして52年前に今の校舎が作られたわけなど,当時の貴重な写真を交えて話されました。(その当時,水戸射爆場に1日数十回から数百回飛来するジェット機の爆音に悩まされていた子どもたちのために,防音校舎を建てようと立ち上がった地域の方々のおかげで今の校舎が作られたのだそうです。)昔の人たちの努力のおかげで今の上大野小があること…。みんな真剣に聴きいっていました。その校舎ともあと少しでお別れです。大規模改修工事が冬に始まります。50年以上たくさんの先輩たちが大切にしてきた校舎。子どもたちは最後まで心を込めてきれいにしていこうと今,清掃作業に力を入れています。

今日は創立記念日です。5年生理科第2弾

6月10日(月曜日)

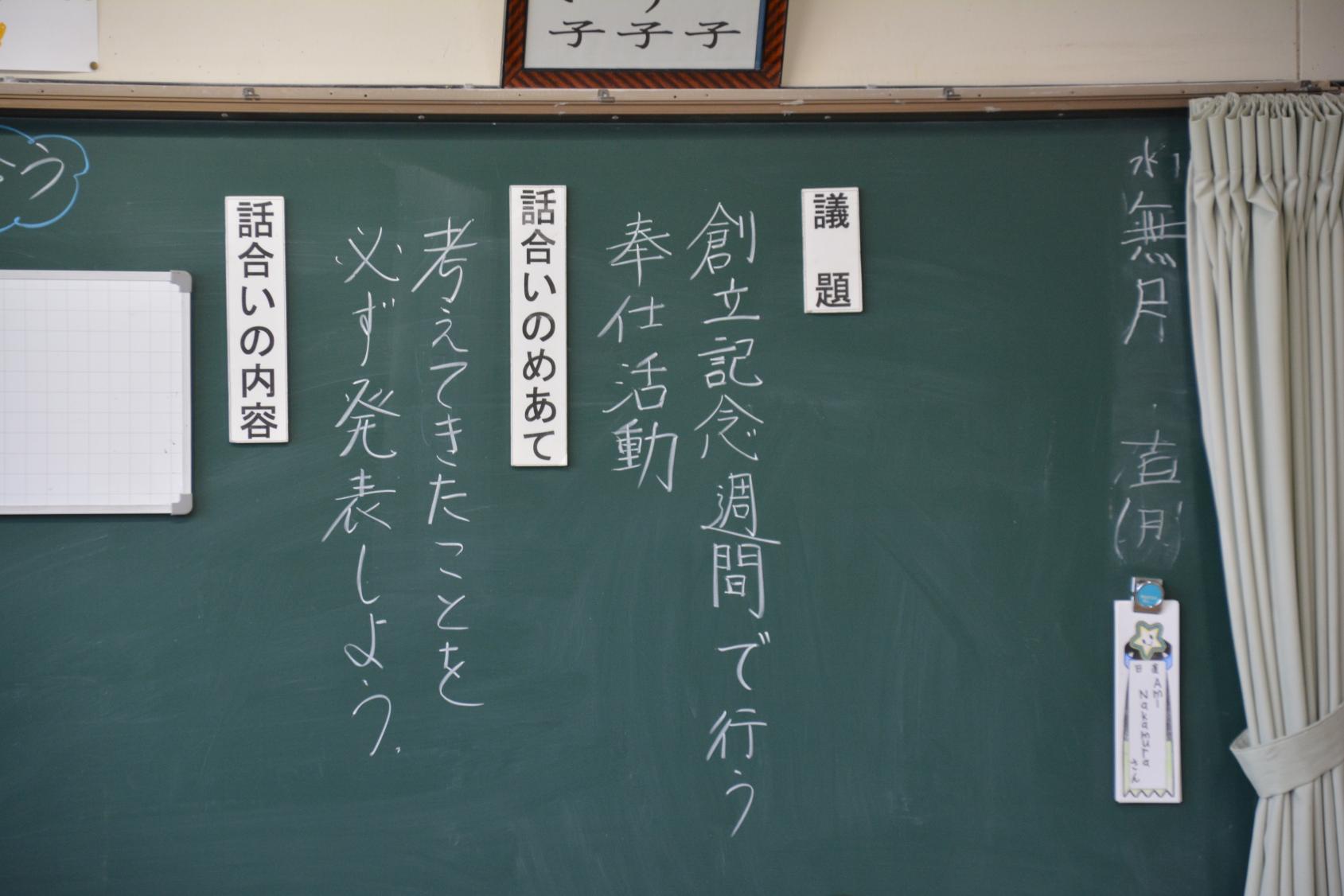

今日は146年目の創立記念日です。それにちなんで今週は創立記念週間です。

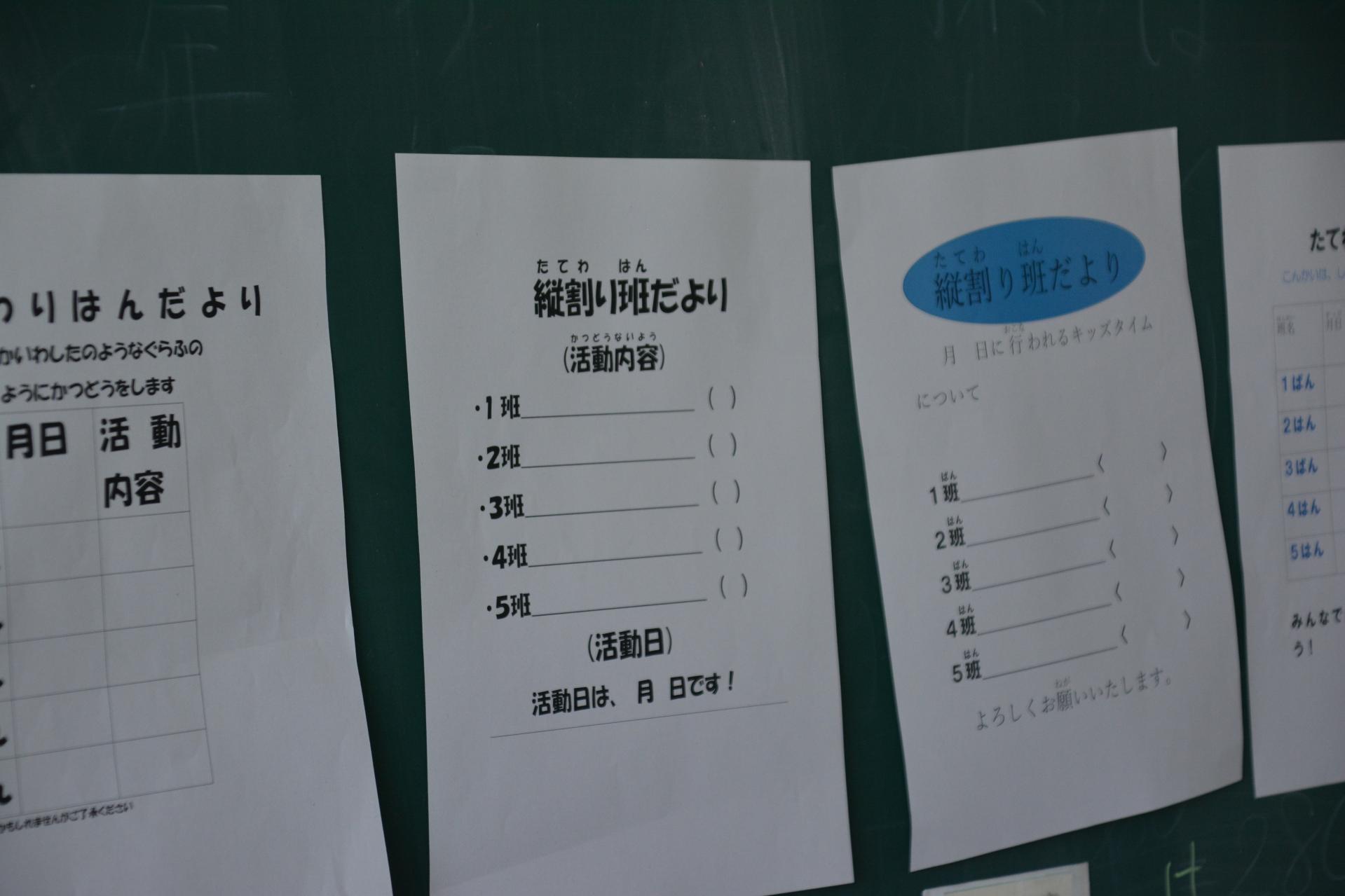

6年生は,創立記念週間に何をしようか学級会で相談中です。各自の考えを付箋紙に書き込んでいました。低学年は先週から校舎の掃除を集中的に進めて学校をきれいにしようとがんばっています。5年生は,上大野水族館の水槽掃除に挑戦!どの学年も自分たちの発意でやることを決めて意欲的に活動しています。

先日,5年生の理科の授業(メダカの卵)を紹介しましたが,今回はその第二弾!卵から稚魚が生まれそうな様子を,5年生が自分たちで撮影に成功しました!小さな命の営みをしっかりと捉えることができています。命についての深い学びをしているのです。「水槽をきれいにしよう。」と考えた子どもたちの思いはここからつながっていたようです。

『茨城しぐさ』を学びました

6月7日(金曜日)

今日は,3,4年生が『茨城しぐさ』について学びました。初めにNPO法人の講師の先生から『茨城しぐさ』についての説明をいただきました。『○○しぐさ』は,江戸時代に人々が,雨の降る狭い路地で互いにすれ違う時,傘を傾けて相手を通してあげていた自然発生的な思いやり行動(仕草)を『江戸しぐさ』と呼んだことから始まったもの。人への気配り、思いやり,心配りを行動に表した,みんなを幸せにするマナーなのだそうです。初めは緊張していた様子の子どもたちでしたが,実際に行動でやってみる段階になると,たくさんの子が意欲的に手を挙げて2人一組で自分なりの『しぐさ』を考え,楽しく実践していました。さまざまな『しぐさ』には,その子なりの思いやりと工夫,やさしさが表れていました。講師の先生の温かな励ましに,みんな自分のしぐさに自信がもてたようです。最後にNPOの先生から『「ありがとう」は「有り難い=めったにない貴重なこと」から来ている言葉です。「有り難い」の反対は「当たり前」。ありがとうは当たり前ではないのです。だから心をこめて「ありがとう」と伝えましょう』というお話がありました。心に残るすてきな言葉でした。

6月のあいさつ運動,読み聞かせ,そしてキッズタイム

6月6日(木曜日)

今月のあいさつ運動と読み聞かせが行われました。地域防犯協会の方々と元気にあいさつをする子どもたち、早く登校した子達があいさつ運動に参加します。植物への水やりとあいさつの声。上大野の朝は爽やかです。まんまるずさんの読み聞かせは、下学年がエリックカールさんの絵本。上学年は『教室はまちがうところだ』。どちらも熱心に聞き入る子どもたちの姿が印象的でした。まんまるずさん、『教室はまちがうところだ』の方は、高学年の反応が心配だったそうですが、思春期を迎える高学年児童にこそ,「間違うことが人を成長させる。みんなで間違いを大切にして学びを深めてほしい。」という思いを伝えたいというお気持ち。ありがたく感じました。

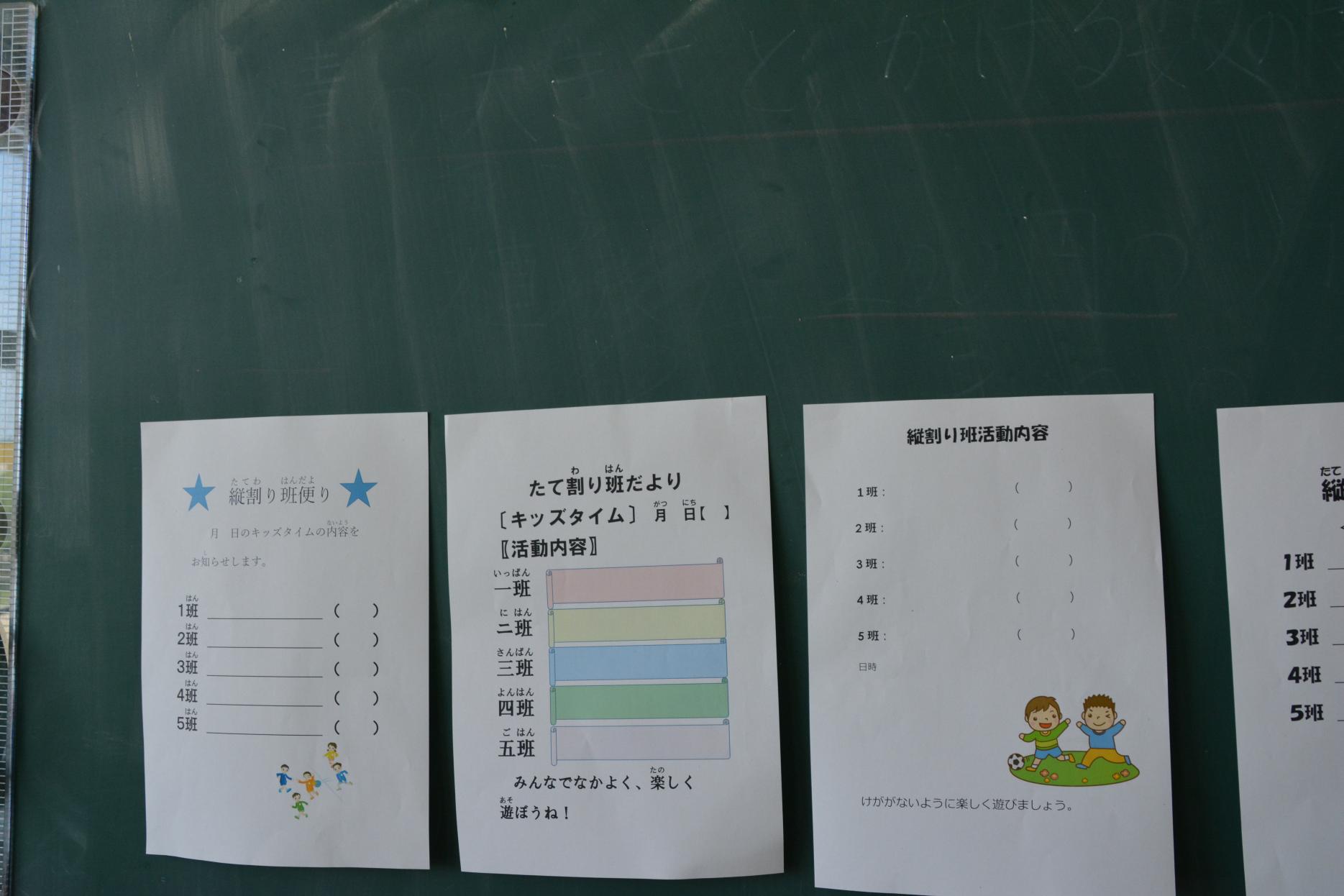

さて,先日6年生の教室をのぞいたところ,黒板にそれぞれ微妙にデザインの異なるカードが貼られていました。子どもたちがタブレットを使って作成したオリジナルカードでした。担任曰く「一人一人違うものを短時間で作るんです。ちょっとびっくりしました。」そしてそのカードが,今日の縦割り班活動、6年生企画のキッズタイムで登場したのです。なるほど,カードはキッズタイムの活動内容を伝えるメニュー表だったのです。宝探しの記録用紙を用意した班もありました。各班工夫を凝らした活動が展開され,みんな楽しそうに参加していました。6年生の企画力と実行力が下級生達に最高のキッズタイムをプレゼントしていました。

口腔衛生優良児童表彰式がありました。プールをのぞいてみると…,ありがとうカード

6月3日(月曜日)

学校も今日から6月。明日4日から10日まで全国で『歯と口の健康週間』が展開されます。これに合わせて本日,口腔衛生優良児童の表彰式が水戸市で行われました。毎年6年生が表彰を受け,歯の健康に関する講演会などに参加します。今回は3名の児童が良い歯の認定を受け,参加しました。「みとちゃん」と一緒の記念写真です。

さて,次の写真は校内のジャガイモ畑の様子です。きれいな紫の花が咲き誇っています。その先に見えるのは…。そう,プールです。上大野小のそばの那珂川には,かつて水練場があって『水府流』と呼ばれるすぐれた古式泳法を学ぶ場所の一つとなっていた歴史があります。昔は,「泳ぎなら上大野!」という時代もあったそうです。その伝統を受け継ぐべき我が校のプールですが,この冬の寒波で全面凍結した際にプールサイドに破損が生じてしまいました。この夏の水泳はどうなるか心配されたのですが,春のうちに水を抜き,最新の工法で傷んだ箇所を修理していただきました。プールサイドと旧飛び込み台が鮮やかな色でコーティングされ,後は水が入るのを待つばかりです。プール開きは6月中旬の予定です。

最後に話題をひとつ。先日の運動会にいらしてくださった地域のお客様へ,お礼の手紙を送るのですが,今回は子どもたちからの『ありがとうカード』も同封させていただくことになりました。その一部を写真で紹介します。